日류와 한류 교차 속 무방비한 한중 문화경계…中 콘텐츠 침투에 한국 청년들 경계심 필요

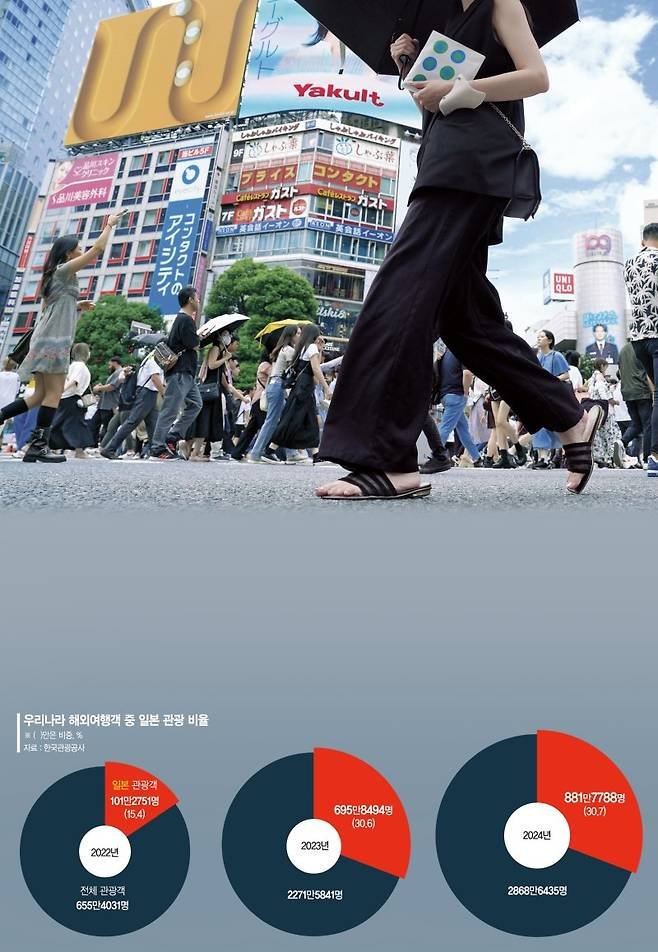

최근, 일본 여행과 일본 대중문화가 한국 MZ세대(20~30대 젊은 층) 사이에서 빠르게 확산되고 있다.

’노 재팬(NO Japan)’은 어느새 ’고 재팬(GO Japan)’으로 바뀌었고, 2030세대는 일본 문화에 대한 호감도를 눈에 띄게 높이고 있다. 이는 일본 문화가 단순한 일시적 유행이 아니라, 이제는 일상생활의 일부로 깊숙이 자리 잡았다는 것을 보여준다. 그러나 이러한 열풍 이면에는 더욱 주의 깊게 바라보아야 할 숨겨진 문화적 위협이 존재한다. 바로 중국식 콘텐츠와 세계관이 한국 사회에 조용히 침투하고 있다는 점이다.

돌이켜보면, 한국은 과거 일본 문화에 대해 매우 높은 경계심을 가지고 있었다. 1998년 이전까지는 자국 문화를 보호한다는 이유로, 일본의 애니메이션, 음악, 드라마는 수입이 제한되었고, 지상파 TV에서의 방영도 금지되었다. 하지만 지금은 상황이 크게 달라졌다. K-컬처가 전 세계를 휩쓸고 있는 가운데, 일본 젊은 세대가 한류를 일상적으로 받아들이는 것처럼, 한국의 젊은이들도 경계 없는 방식으로 일본 문화를 접하고, 일본 여행을 떠나며, 현지 문화를 직접 체험하고 있다.

그러나 한국 청년들이 ‘국경 없는 문화’를 자유롭게 향유하고 있는 사이, 중국 공산당은 이미 그 틈새를 노려 문화적 가치관의 외연 전략을 펼치고 있다.

중국은 유튜브, 틱톡(TikTok) 등 글로벌 플랫폼을 활용해, ‘여성은 가정을 위해 희생해야 한다’, ‘모성은 최고의 성취다’, ‘전통적 가족이 진정한 행복이다’와 같은 이념을 대거 콘텐츠화하여 감성적인 짧은 영상이나 드라마 형식으로 포장하고 있다.

이러한 콘텐츠는 소비자도 모르게 성 역할과 가족 가치관에 대한 인식을 형성해간다.

일본 문화가 상호 교류적인 성격을 띠는 것과는 달리, 중국 콘텐츠는 그 이면에 정치적 목적과 가치관 전파의 의도가 뚜렷하게 자리 잡고 있다.

웹드라마에서부터 짧은 영상, 쇼핑 앱의 추천 콘텐츠에 이르기까지, 중국은 체계적으로 가부장제와 국가 통제가 깃든 문화 이미지를 외부로 투사하며, ‘이상적인 여성상’과 ‘가정의 역할’을 재정의하려 한다.

이뿐만 아니라, 중국은 K-팝, 웹툰, 게임 등 한국이 선도하던 콘텐츠 분야를 모방하고 재구성하여 ‘중국판 한류’를 제작, 글로벌 문화 시장에서 한국의 영향력을 잠식하려 하고 있다.

이는 단순한 문화 교류가 아니라, 국가 전략과 결합된 ‘소프트 인식 전쟁(soft cognitive war)’이라 할 수 있다. 외국 청년들의 가치관을 변화시키려는 장기적 전략이 숨어 있는 것이다.

한국의 젊은 세대가 자유롭게 일본을 여행하고, J-팝과 일본 만화를 즐기는 것은 열린 사회의 상징이다. 하지만 중국 콘텐츠의 빠른 확산과 그에 담긴 이데올로기의 수출에 대해 경계심이 없다면, 한국의 문화 주권은 잠재적인 위협에 놓일 수 있다.

가치관은 비록 법은 아니지만, 사회를 구성하는 가장 근본적인 토대이다. 이 방어선을 지켜야만 다음 세대가 자유롭고 다양한 환경 속에서, 자신만의 문화적 삶을 자율적으로 선택할 수 있을 것이다.

지금은 일본 여행 열풍만을 이야기할 때가 아니다. 중국이 더 은밀하고 전략적인 방식으로 한국 사회의 사상적 기반을 흔들고 있다는 점을 분명히 인식해야 한다. 이 조용한 문화 침투에 한국은 경각심을 가져야 한다.