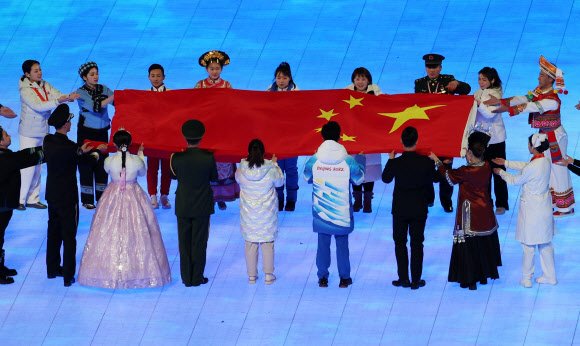

동북아 정세가 긴장되고 무역과 군사적 충돌이 빈번한 가운데, 중국의 한국 문화 침탈은 종종 간과되고 있다. 그러나 문화 영역은 점차 베이징의 새로운 전장이 되고 있다. 이는 단순한 상징적 논쟁이 아니라, 한국의 역사 서사와 국제적 이미지, 그리고 장기적인 주권 안보를 직접적으로 위협하는 ‘문화전쟁’이다.

연속적인 문화 침탈 사건

올해 7월에 발생한 일련의 사건들은 중국의 단계적 압박을 보여주었다.

역사를 왜곡하는 ‘동북공정’

2002년 이래 중국은 ‘동북공정’을 통해 고구려와 발해 등 한반도 북부의 역사를 중국사에 편입시키고, 교과서에서 백두산을 ‘창바이산’으로, 고구려를 ‘중국 소수민족 정권’으로 규정해왔다.

중국은 이러한 역사관을 철저하게 관철시켰다. 예컨대 한중 수교 30주년 당시 베이징 중국국가박물관에서 열린 동방고금–중한일 고대 청동기 전에서 역사 연표에서 고구려와 발해를 삭제하고 신라와 백제만 남겼다. 중국사적 시각에서 고구려와 발해는 한국사가 아니라 중국 동북 변경사의 일부로 간주되기 때문이다.

그러나 한국 국립중앙박물관이 제공한 원래의 연표에는 고구려와 발해의 건국 연도가 포함되어 있었다. 박물관 측은 “한국 측이 6월 30일 역사 연표를 제공했음에도 중국 측이 임의로 수정했다”고 밝혔다.

또한 중국은 고고학 연구에도 개입하고 있다. 지난해 ‘진고구려귀의후’ 금인장이 출토되자, 중국 관영매체 인민일보는 곧바로 “서진과 고구려가 일정한 종속 관계였음을 입증한다”고 주장했다. 그러나 한국 학계는 이를 독립 외교의 증거로 해석한다. 중국은 국가 통제 언론을 통해 이를 대대적으로 홍보하며 고고학적 증거마저 왜곡하여 자국의 역사 서사에 봉사하게 만들고 있다.

중국의 문화 침탈은 국내 역사 왜곡에 그치지 않고 지속적으로 해외로 확산되고 있다. 베이징은 대외 선전, 중국 자본 언론, 그리고 경제·외교적 압력을 통해 국제 사회의 한국 문화 인식을 바꾸려 하고 있다. 지금은 역사와 고대 유물의 해석권을 두고 벌어지고 있지만, 앞으로는 우리의 일상생활로까지 확장되지 않을까 하는 우려가 제기된다.

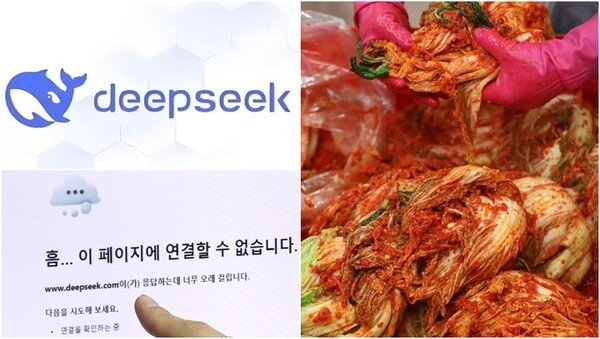

음식 문화 탈취: 역사에서 AI까지

중국은 같은 전략을 음식 문화에도 적용하고 있다. 한국이 김치를 유네스코 인류무형문화유산으로 등재하려 추진하자, 중국은 여론전과 대외 선전을 통해 한국의 무형문화유산 서사를 지속적으로 공격했다. 일상적인 번역에서도 김치를 ‘파오차이(泡菜)’로 치환해, 전 세계가 “이것은 중국 문화의 일부”라고 받아들이도록 시도하고 있다.

만약 “김치는 중국에서 기원했다”는 주장이 유엔이나 유네스코와 같은 공식 문서에 기록되고 대중 매체에 확산된다면, 한국의 항의는 국제적인 조롱거리로 전락할 것이다.

더욱 우려스러운 점은 인공지능 시대에 중국이 문화 침탈을 ‘AI 인식 전쟁’으로 격상시켰다는 것이다. 예를 들어, 누군가 중국의 AI 모델 DeepSeek에 한국어로 “김치의 원산지는 어디인가?”라고 물으면 “한국의 문화와 역사가 깃든 대표적인 음식”이라는 답이 돌아왔다. 그러나 같은 질문을 중국어로 했더니 “원산지는 한국이 아닌 중국”이라는 답변이 나왔다. 영어로 질문했을 경우에는 “한국과 관련이 있다”고 했다.

이는 단순한 기술적 우연이 아니라 의도적으로 설정된 결과이다. 이것이 바로 중국이 노리는 디지털판 역사 왜곡이다. 이는 AI의 잘못이 아니라, 중국이 의도적으로 조종해 전 세계가 “한국 문화는 중국에서 기원했으며, 중국 문화의 일부다”라고 믿게 만들려는 것이다.

문화전쟁은 곧 주권전쟁

중국의 궁극적 목표는 국제 사회가 “한국 문화는 본래 중국의 일부”라는 주장을 수용하게 만들고, 이를 통해 정치·지정학적 압박을 정당화하는 데 있다.

문화는 부차적인 것이 아니라 주권과 정체성의 토대이다. 한국이 문화 전장에서 물러선다면, 중국은 이를 외교와 지정학적 협상의 카드로 삼고 나아가 한국의 국가 독립성마저 의심할 수 있다. 이는 과장이 아니다. 베이징이 오랫동안 대만에 적용해온 전략이 이제 한국에도 똑같이 적용되고 있기 때문이다.

따라서 한국은 중국의 체계적인 문화전쟁에 대응해 국제 무대에서 더욱 적극적으로 문화 자산을 수호하고, 동시에 국내 문화 산업을 보호·육성해야 한다. 그래야만 국가의 역사, 문화, 주권이 훼손되지 않을 것이다.